El mal no prevalecerá.

[León XIV]

No ha sido un año cualquiera este 2025. Sin turismo pero con miles de kilómetros. Sin literatura pero recorriendo mil mundos. Sin tiempo pero con una pierna implorando reposo y calma. Sin elecciones pero con terremotos políticos. Unos meses atípicos que no se pueden recorrer de forma cronológica sino como explosión de fogonazos…

Una mañana de sábado a principios de año, el pequeño garrapato me preguntó:

– Papá, ¿por qué casi todo el día estás trabajando? ¿cuántas cosas tienes que hacer? ¿tres mil más o menos?

En realidad, no sé si tengo unas tres mil cosas que hacer. Las que se me ocurren son muchas más, las necesarias muchas menos. Escribir estos párrafos solo para un puñado de gente no sé en qué categoría entra, es ya casi una tradición navideña. Vamos allá.

La obsesión numérica de Alfonso también se manifestó sobre Dios en una misa triste en Pedroñeras (papá, ¿cuánto mide Dios exactamente?) y sobre los pinos del Pastel una tarde de bici (papá, yo creo que nuestros pinos van a ser árboles dentro de dos o tres años, porque para ser árbol hay que medir tres con cincuenta). Fijación compartida, de momento, también con Cayetano.

El 25 de enero María José se examinó del MIR, y ese día estuvimos rezando en silencio, con fe y un respeto vecino al temor. El examen más importante y conclusivo de todos y para todos, el final de un ciclo de muchos años en un complejo carrusel. En mi agenda era uno de los dos días más importantes del año, junto al 23 de agosto. Y todo salió bien. Aique, vosotros, siempre, todo, perfecto.

Como unas semanas después estuvimos de excursión en Valladolid con César y Fernando, consideramos conveniente recomendar a María José esta ciudad para su futuro: castellana pura, sobria y elegante, ni grande ni pequeña, ni cara ni barata, ni demasiado cerca para venir todos los findes ni demasiado lejos para acudir a una urgencia. Allí Santiago devoró, con poco más de seis meses, el lechazo al horno del excelente asador de la Parrilla de San Lorenzo. Una región de vino y cordero no puede ser un mal lugar para vivir.

El miércoles 26 de febrero regresaba de un pleno en la Diputación de Cuenca cuando, al pasar Torrejoncillo del Rey, se encendió una alerta roja en el cuadro de mandos del salpicadero del Golf. Y allí, junto al cementerio de Palomares, falleció el Golf después de 16 años de feliz compañía a los casi cuatrocientos mil kilómetros. A pesar de su veteranía, lucía juvenil y actual. Qué recuerdos de tantos viajes, al camping de Comillas, al bungalow de Aveiro, al hotel de Punta Umbría, al caseto de calor infernal de Mazarrón, al puerto de Cadaqués. En agosto de 2017 se atrevió, temerario, a recorrer los parajes más inhóspitos de la serranía de Cuenca entre el Hosquillo y Poyatos en «la actividad» hasta casi quedar encallado en el pedregoso barranco de un riachuelo. Y solo dos sustos, uno en la autovía llegando a Ciudad Real con Pablo por sueño y otro llegando al pueblo desde Belmonte con Inma por nieve. Ahora está achatarrado con la tarjeta de memoria de música puesta, por si acaso otra vida con PJ Harvey o Nacho Vegas.

En abril emparedamos la Semana Santa entre el Patrimonio Maridado y el concierto del Oficio de Tinieblas del Coro Alonso Lobo. Ambos eventos fueron un éxito rotundo a recordar con cariño, aunque Alfonso odie la Semana Santa. En Domingo de Ramos: «papá, yo voy a misa si va el abuelo Pepe». En Jueves Santo: «mamá, ¿para qué me quiere lavar los pies Fernando en misa si me acabo de duchar?». En Domingo de Resurrección: «¡No quiero volver a oír en mi vida la palabra ‘vaqueros’!». Aunque sabe cual es su equipo: «los cristianos somos los de Cristo y los judíos son los de Judas».

El 28 de abril sufrimos el gran apagón. Alrededor de las 12:45 horas se fue la luz en toda España al mismo tiempo. Parecía una broma. Lo recordamos como anécdota pero nos hizo conscientes de nuestra fragilidad. Fue milagroso que Inma pasase con el coche por la puerta de la Audiencia Provincial tras un acto de toma de posesión del nuevo presidente, al que tuve que asistir, porque no nos podíamos comunicar. Escuchamos la radio en familia después de cenar con velas, nada trascendental, pero qué reconfortarte sentirte bien y en casa, como si estos sustos sirviesen para valorar lo que se tiene. La luz no llegó hasta casi las 2 de la madrugada.

El 24 de mayo vivimos una experiencia única en el Bernabéu con la despedida de Modric y Ancelotti tras un partido del Real Madrid contra la Real Sociedad. Quizá Cayetano y Alfonso no sean todavía conscientes de su privilegio de asistir en primera fila del nuevo estadio al homenaje a uno de los mejores mediocentros de la historia del club en una soleada tarde de sábado. Nos pilló la cámara de televisión en la despedida con ojos emocionados, aunque la realidad es que Alfonso estaba recién despertado de la siesta y a mí me atacaba la alergia primaveral.

En esa época, no sé qué día fue, inauguraban una exposición de fotografía de José Manuel Navia en la casa Zabala. Me senté enfrente de la catedral de Cuenca para hacer hora. Se acercó un grupo de turistas con una guía que les explicó la historia de la ciudad. A modo de conclusión, y no sé a cuento de qué, la guía terminó diciendo: «y desde entonces una decadencia que llega hasta nuestros días». En esa frase se resume Cuenca: pesimismo manifestado. Puede parecer anecdótico, pero a lo largo del año me ha llegado el eco de ese desánimo que se siente en cada paseo por la ciudad, y en cómo esa visión derrotista cala también en las decisiones políticas, y, sobre todo, para saber de qué perspectiva vital se debe huir.

A principios de junio me acerqué con Fernando un par de días a Silos a un congreso de Patrimonio Monástico Medieval. Una experiencia para gente singular -rara en grado sobresaliente- en una sociedad homogénea, de sensibilidad sosegada en un mundo frenético, de frío secular en una actualidad de hirviente efervescencia, de románico y gótico en un contexto minimalista. Vine fascinado con la pasión, memoria y cultura de todos los asistentes. Querría repetir, y seguir aprendiendo.

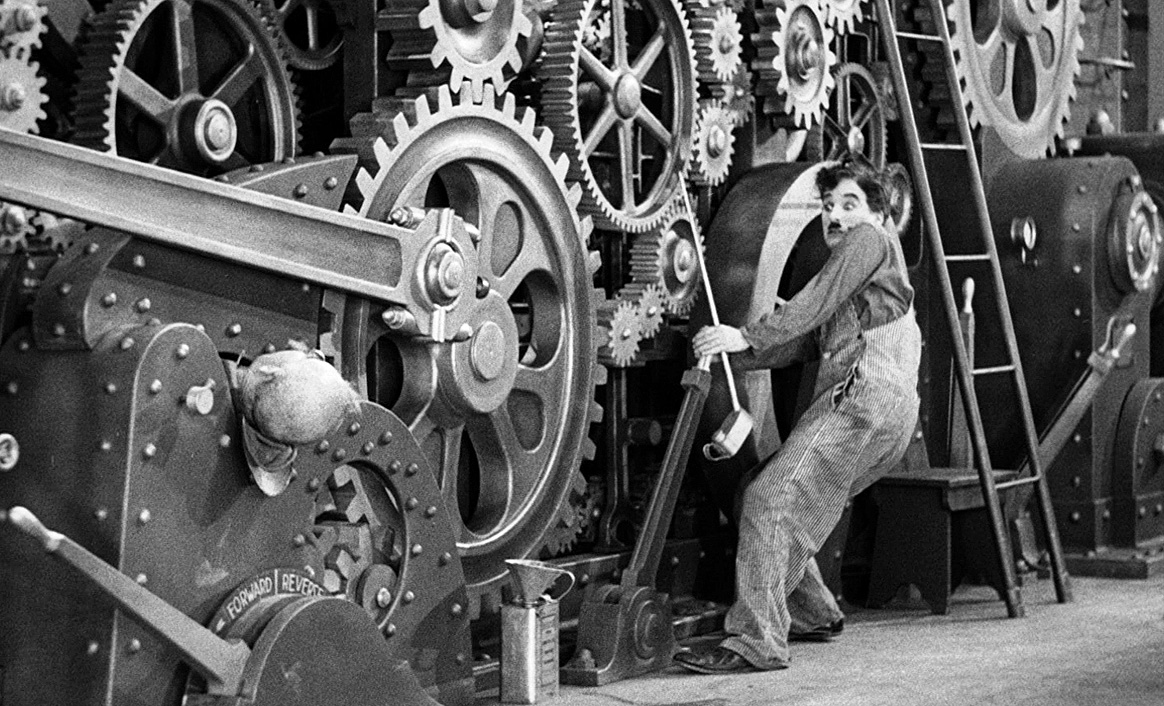

El 8 de junio celebramos la novena edición del Duatlón Cross del Queso en Aceite. Creo recordar que todo salió extrañamente bien a pesar de las muy notables ausencias de Bernardo, responsable de recorrido y de plancha de panceta, y de Nacho, coordinador de inscripciones, bolsas del corredor y cronometraje. Me tocó multiplicarme, no sé ni cómo, pero sí recuerdo andar frenético con la furgoneta municipal remarcando algunos tramos y señalizando el pueblo en mitad de la prueba. En algún momento de la mañana estaba haciendo tres cosas al mismo tiempo, como un mono en el circo. Este estrés no sería significativo si no fuese por la tarde de ese domingo.

Como la mayoría de los domingos por la tarde, también ese bajamos a jugar un partidillo de fútbol al patio del colegio con el gorilaco, el garrapato y sus compañeros del cole. A la media hora de pachanga, mientras reculaba en defensa, sentí un gran estacazo en el talón que se escuchó como un golpe seco. Pensé que me habían tirado una piedra desde la calle, lo cual era inverosímil. Después pensé que alguno de los chicos me había dado una patada descomunal, lo cual tampoco podía ser real porque estaban todos delante de mí y no tienen tanta fuerza. En ese momento caí al suelo dolorido y fui consciente de lo que había pasado. Le pedí a Cayetano que me acercase el móvil que había dejado detrás de la portería para llamar a Inma y decirle que viniese a por mí porque me acababa de romper el tendón de Aquiles. Apoyado en Abdullah y Cayetano, salí a sentarme en la acera para esperar al coche. Cuando Kobe Bryant sufrió la misma lesión, tiró dos tiros libres antes de irse por su propio pie al banquillo. Y esa tarde cambió el rumbo del año porque me convertí en alguien dependiente durante varias semanas.

Los dos mejores libros me llegaron en esas semanas de incapacidad por el tendón de Aquiles. Fouché, retrato de un hombre político (Stefan Zweig) es un pormenorizado repaso a la biografía del político francés Joseph Fouché, un político sin escrúpulos que medró tanto con Robespierre en la Revolución Francesa como con Napoleón en su etapa imperial. Quizá de las mejores obras del austriaco por su espíritu analítico, su interés histórico y su ritmo ágil. Y La península de las casas vacías (David Uclés), que venden como una de las mejores novelas en español del 2024 y que narra la historia de una familia durante la Guerra Civil en tono de realismo mágico. Ha sido alabada por muchos y denostada por otros tantos, sobre todo porque achacan al autor un notable e indisimulado sesgo político. Pero más allá de eso, es una novela magnética, una obra de orfebrería y delicadeza, un gozo para un lector desprejuiciado. Quizá le sobra ambición juvenil, que se traduce en grandilocuencia y extensión exagerada, pero es un pecado venial para un novela tan singular.

A finales de junio se rompió la bomba del pozo de agua del pueblo. Neme avisó con antelación y, gracias a eso, pudimos activar mecanismos de control para que, a pesar de no poder sacar agua, todas las casas tuviesen suministro durante el fin de semana. Pienso en el esfuerzo que hicimos, en cómo coordinamos los medios, a la empresa de sustitución de la bomba, las cisternas de Diputación, los pueblos solidarios que nos daban agua, etcétera, y creo que no da igual. Que nunca da igual. Quinti descubría la tubería, Neme podaba la carrasca, Zaca me llevaba en su coche porque yo iba en muletas, publicábamos minuto y resultado a través de bandomovil. Podíamos haber estado cuatro días sin agua y, sin embargo, solo faltó unas horas del último día. Nunca da igual aunque no se note.

La pierna averiada impedía ir a la playa o hacer planes veraniegos, pero no era hándicap para asistir a conciertos. Y, aunque no hemos sido habitualmente muy aficionados a eventos musicales más allá de los que nos pillan a mano, Inma y yo aprovechamos el verano para disfrutar de tres conciertazos: en junio con Andrés Calamaro en Uclés, en julio con Lori Meyers en el botánico de Madrid y en septiembre con Xoel López en un pueblo toledano. Y han sido tres conciertos inolvidables que conservo con gran cariño, como pequeñas joyas en la memoria, tan inolvidables que lloré sin pudor en los tres, con Cuando te conocí de Calamaro, con Luciérnagas y mariposas de Loslori y con Tierra de Xoel. Y es que cada vez tengo más claro que la música es el arte supremo, el arte del sentimiento íntimo sin necesidad de aspirar a rasgar estímulos intelectuales.

Las semanas de reposo de junio fueron agradecidas porque facilitaron un reposo necesario, pero el mes de julio fue eterno, un mes que duró cuatro: con limitaciones físicas, sin deporte, sin piscina, sin vacaciones, con mucho calor, desanimado, maniatado. Un día me caí con las muletas entre la casa de mis padres y la nuestra, humillado ante la fragilidad de nuestra cotidianidad. Jamás pensé que coger un vaso de agua desde el grifo hasta la mesa podía convertirse en una gesta épica. En agosto comencé la rehabilitación en el centro de salud de Belmonte. Y todo eran primeras veces. El 6 de agosto, dos meses después, volví a conducir. El 24 de agosto fue mi primer baño del verano en la piscina. El 8 de septiembre, tres meses después de la lesión, por fin me quite la bota ortopédica, que tiré con asco y rabia al contenedor.

El 2 de agosto nació Inés en la casa de Teófilo en el pueblo. Lo escribo para ser consciente de que así fue. Con Inma como asistente al parto por videoconferencia, con Teófilo con matrón improvisado y con María Dolores como auxiliar de enfermería. Qué bonito cuando las cosas salen bien. Al llegar a la casa, pensé que todos iban a estar llorando de emoción y nervios, pero estaban tan concentrados en su misión que ni siquiera les había dado tiempo a palpar la realidad. No había ni siquiera restos de sangre, solo una recién parida feliz con un empapador a modo de bragas y un bebé colgando de su ombligo. Cogí a Teo para llevarlo a casa de Yoli y, en el trayecto, radiante, me dijo «menudo jaleo, no me han dejado dormir nada». Yoli se fue a la panadería a comprar una torta para que Teo celebrase en el desayuno el nacimiento de su hermana pequeña.

Unos llegan y otros se van, y solo en esa alternancia tiene sentido la vida, en el equilibrio de las almas que ocupan nuestro corazón. En mitad de las fiestas de agosto falleció el tío Emilio. Me lo dijo el tío Jesús cuando vino a traer la carne de las calderetas de las fiestas el 16 de agosto por la mañana y no podía creer que fuese verdad, así tan repentino. Creo que fue la primera vez en muchos años que no me quedé a comer caldereta porque prefería estar en casa. Una noche de esas, y aunque Silvia me diga con picardía que Cayetano es «muy dramático», el gorilaco miraba al cielo como imaginando una cúpula con todas las estrellas pegadas en el techo, y me preguntó «papá, ¿por qué el cielo está tan alto?». Quizá sea de las preguntas más difíciles de responder, tampoco sabemos qué hay más arriba de esa cúpula, ni dónde está el cielo de los nuestros.

Una semana después, el 23 de agosto, llegó la boda de Yasmín y Pablo. Durante toda la semana pensé que podía terminar como desastre y no como celebración; no dormía pensando en todas las tareas pendientes para última hora. La enfermiza obsesión por la responsabilidad. A falta de cuatro días, Pablo me insinuó, tranquilamente, que daba por hecho que me tocaba abrir la misa con la monición de entrada. Y era un momento que temía porque la emoción podía llegar a ser inoportuna por inevitable. Terminé hablando en misa de un documental sobre un caníbal alemán, de repartir helados en su bautizo, y recordando que, detrás del artificio y el egoísmo, siempre queda la familia:

Durante estos días he recorrido mentalmente nuestra vida en común, un viaje que solo interesa a nuestro corazón y nuestra memoria, pero me gustaría compartir un momento porque está ligado con el matrimonio. En marzo de 2008, jugando al fútbol, el codo te rompió en mil pedazos. Te trasladaron al hospital para que el traumatólogo te recompusiese el puzle y te dejaron ingresado. Yo acababa de aterrizar de un viaje a Londres y fui directo a Cuenca. Allí me quedé a pasar contigo la noche para que nuestros padres volviesen a casa. Cansado del viaje, incómodo en un sillón infernal del hospital, preocupado por el futuro de tu brazo, medio leyendo un tebeo y medio viendo un documental sobre canibalismo, te acompañé aquella noche de marzo. Y no lo recuerdo como un deber, sino con regocijo y cariño, como se pide estar en “la salud y en la enfermedad” en el matrimonio: que la convivencia no se convierta en un calvario resignado, sino que se celebre cada día el privilegio de la compañía mutua.

Ese día, a primera hora, acudí a la iglesia como supervisor del evento, tarea más o menos autoimpuesta por los nervios de la incertidumbre. Coloqué, cojo, las vallas para que no hubiese coches en la plaza. Recoloqué las mesas altas del cocktail sin avisar, puse los regalos personalizados, pagué a los músicos de la iglesia y del cocktail, regalé unos gemelos al novio, conversé con Fernando y la florista. Las horas previas fueron eternas.

Y, al final, la boda salió a pedir de boca a pesar de que todo pendía de un frágil hilo. La ceremonia, la elegancia, el tiempo, las palabras de agradecimiento de los recién casados, la música de jazz ambiental. El vino blanco estaba caliente, el sorbete en caldo, el postre sin helado, pero esos detalles no empañan un día inolvidable. Y la mejor barra libre de la historia, por ubicación, animación y actitud. Para más información se remite al álbum de fotos y al vídeo de la boda, que termina con un espectacular carrusel de gente bailando digno de La gran belleza de Sorrentino.

El 3 de noviembre se inició un terremoto político. A primera hora de la mañana se anunció que Benjamín Prieto dimitía como presidente provincial. Era mentira pero fue realidad. Y noviembre fue eterno; no como julio que lo fue por anodino sino, esta vez, por intenso. Lo registré aquí de forma detallada para que quedase constancia. Una tarde de ese mes de planteamientos políticos, le pregunté a ChatGPT por mi perfil político y respondió que soy «un político de trinchera y territorio con vocación institucional».

El mismo 3 de noviembre me entregaron la nueva Caddy. Es la tercera vez en mi vida que compro un coche pero la primera vez de varias cosas: nuevo, híbrido, siete plazas. Lo estrenamos en un viaje a Valladolid a finales de noviembre, como si ya no hubiese más destinos en España. Parece una buena decisión, el tiempo será notario de esa sospecha.

2025 ha sido el año de la fragilidad: el cuerpo es frágil, la red eléctrica se cae, el organigrama político es un dominó inestable, los coches y las bombas de agua se rompen, las bodas penden de un hilo. Y, aun así, lo frágil puede resistir.

Me pregunta Inma qué pienso del futuro próximo ahora que desembarca 2026 y el terremoto político sigue activo. Contesto, por comodidad, que volveré a ser informático, aunque huelo incertidumbre. Tengo pendiente redactar un manual de ética para políticos —no venderá ningún ejemplar—, elaborar una guía turística para misántropos con lugares donde ir sin que te moleste nadie —tampoco será un éxito, porque perdería su esencia— y hacer un podcast sobre la historia de la Bella Excusa con Juanma y colaboradores para que sus conocimientos queden en otro formato.

En realidad, tengo mil proyectos y ningún plan maestro. No hay estrategia prevista para 2026, salvo la de evitar convertirme en un cínico cómodo. Los pinos crecerán casi hasta ser árboles, el cielo seguirá alto y lejos, Alfonso gruñirá, Cayetano abrazará, Santiago hablará. Y, aunque todavía camine con torpe fragilidad, pronto volveré a correr.

P.S. Vuelvo a ChatGPT para pedirle ideas para este texto y se limita a decirme que «la mezcla de ironía seca, ternura contenida y cansancio vital está muy bien calibrada». Cansancio vital, maldita máquina.